私たちが聖書を読むとき、そこに記された言葉は単なる比喩ではなく、霊と肉体の両面に深く関わる真理を語っていることに気づかされます。

その代表的なものの一つが、イエスが語られた「生ける水」の言葉です。ヨハネの福音書7章38節で、イエスはこう語られました。

「わたしを信じる者は、聖書に書いてあるとおり、その腹から生ける水が川となって流れ出るであろう」

伝統的には、この「生ける水」は聖霊を意味すると解釈されてきました。

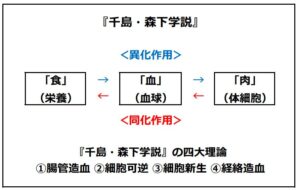

しかし、「千島・森下学説」が唱える腸造血説や赤血球分化説と照らし合わせて読むと、驚くほど深く共鳴するところが見えてきます。

イエスの言葉は霊的な比喩にとどまらず、人間の肉体に備えられた生命の仕組みにも符合しているのです。

血は命であるという聖書の原則

レビ記17章11節には、「肉の命は血にある」と明記されています。旧約聖書全体を通じて、血は単なる体液ではなく命そのものとされ、流すことは重大な意味を持ちました。

新約においてもイエスは「人の子の肉を食べず、また、その血を飲まなければ、あなたがたの内に命はない」(ヨハネ福音書6章53節)と語られました。ここでも血は命そのもの、命を受け継ぐ媒介であると強調されています。

聖書における生命観の中心は、まさに「血=命」という理解にあります。

腹から流れ出る生ける水と腸造血説

では、イエスの語られた「生ける水」が腹から流れ出るとはどういう意味でしょうか。ここに千島・森下学説の第一の柱、腸造血説が大きく関わります。

従来の医学は、血液がつくられる場所を骨髄と見なしてきました。しかし千島学説は、「血液は腸管から造られる」と主張します。

つまり、人の命の源である血は腹部の深いところから生み出され、全身へと送り出されているというのです。

この視点に立つと、イエスの言葉は驚くほど具体的な意味を帯びてきます。生ける水=命の血は、まさに「腹」すなわち腸から流れ出て全身を潤し、命を保っている――この仕組みを象徴的に示しているように見えるのです。

聖霊としての生ける水

もちろん、伝統的な解釈において「生ける水」は聖霊を意味します。サマリヤの女との対話(ヨハネ福音書4章)では、イエスは「わたしが与える水を飲む者は、いつまでも、かわくことがない」と語られました。

これは、人間の魂が聖霊によって潤され、永遠の命へと導かれることを意味します。

肉体の渇きを癒やす水ではなく、霊的な渇きを癒やす水。干上がった魂に命を与える水こそ、イエスが与えられる「生ける水」です。

二重の意味の統合

ここで注目すべきは、霊的な水と肉体的な水が二重に重なっていることです。

肉体の側では腸から造られる血が全身に流れて命を支える。

霊の側では聖霊が心を潤して魂を新たにする。

どちらも「腹」から流れ出し、全体を生かす命の源泉です。イエスの言葉は、単なる象徴ではなく、人間存在の二重構造を見事に貫いているのです。

これは、ヨハネの第一の手紙5章6〜8節の聖句とも一致します。

「このイエス・キリストは、水と血とをとおってこられたかたである。水によるだけではなく、水と血とによってこられたのである。そのあかしをするものは、御霊である。御霊は真理だからである。あかしをするものが、三つある。御霊と水と血とである。そして、この三つのものは一致する。」

御霊と水と血が一致する――ここには霊的な働きと肉体的な働きが矛盾せず、むしろ補い合っているという聖書的生命観が示されています。

結論―生ける水は霊と肉体を潤す

イエスの語られた「生ける水」は、聖霊による霊的命と、血液による肉体的命とを同時に示しています。

千島・森下学説は「血は腸から生み出される」と主張しますが、これは「その人の腹から生ける水が流れ出る」というイエスの言葉と一致します。

聖書の言葉と現代の学説とが重なり合うとき、私たちは神の言葉の先見性を改めて知ることができます。

霊と肉体をともに潤す「二重の命」の流れこそ、イエスが約束された「生ける水」の実体です。