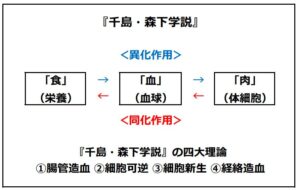

千島・森下学説の主要な柱のひとつに「赤血球分化説」があります。これは「赤血球こそがすべての体細胞の母体である」という大胆な主張です。

通常の医学では、赤血球は酸素を運ぶ働きに限定され、細胞のもとになるとは考えられてきませんでした。

しかし千島喜久男博士は、赤血球が分化して筋肉や神経、骨や臓器の細胞を形づくっていくと提唱しました。

もしこれが事実なら、血こそが体を造る「命の根源」ということになります。

この視点で聖書を読むと、古代から受け継がれてきた生命観と驚くほど一致するのです。

聖書における「血=命」

レビ記17章11節はこう語ります。

「肉の命は血にあるからである。あなたがたの魂のために祭壇の上で、あがないをするため、わたしはこれをあなたがたに与えた。血は命であるゆえに、あがなうことができるからである。」

ここでは血そのものが命と同一視されています。血は単なる体液ではなく、肉体を生かし、神と人との契約をつなぐ最も聖なるものです。

だからこそ旧約の律法では血を食べることが厳しく禁じられていました。血を口にすることは、命を自分の所有物にしてしまうことに等しいからです。

イエスもまた、この生命観をさらに深められ、次のように語られています。

「人の子の肉を食べず、また、その血を飲まなければ、あなたがたの内に命はない」(ヨハネ福音書6章53節)

血を飲むことは、命を受け継ぐこと。イエスの血はすべての人に新しい命をもたらす源なのです。

赤血球が体を造るという学説

千島学説によれば、血液中の赤血球が必要に応じて分化し、筋肉細胞や神経細胞、骨細胞などに変わるとされます。

つまり血がなければ体の組織はつくられず、すべての細胞の母体は赤血球にあるというのです。

この説を聖書に重ね合わせると、「血が命である」という理解は単なる比喩ではなく、生命現象の根本を突いていることになります。

血がなければ命はなく、逆に血からすべての命が形づくられる――聖書はその本質を古代から語っていたと見ることができます。

土のちりと息と血

創世記2章7節には、人間創造の場面が描かれています。

「主なる神は土のちりで人を造り、命の息をその鼻に吹きいれられた。そこで人は生きた者となった。」

土のちりは体の素材、息は生命のエネルギー。では、その間をつなぎ、肉体を動かす命の実体は何でしょうか。

それが血であると考えれば、創世記の記述と赤血球分化説は見事に補い合います。

ちり=物質、息=霊、そしてその両者を結ぶ血=命。

聖書の三重構造と学説の理解が響き合うのです。

聖書の「命」と現代の生命科学

聖書は繰り返し「血は命」と語りますが、それを抽象的な比喩にとどめる必要はありません。

むしろ、血液の働きを探求する現代科学がようやく追いつきつつあると見ることもできます。

赤血球が単なる酸素運搬装置ではなく、細胞の母体であるならば、私たちの体は「血から造られた存在」であり、血を通して生きている存在です。

だからこそイエスは、ご自身の血を「永遠の命を与えるもの」として示されたのでしょう。

結論―血こそ命の普遍的源

赤血球分化説は、血が命そのものであるという聖書のメッセージを科学的に裏打ちするように思えます。

血からすべての細胞が生まれ、血によって命が保たれる。聖書が古代から語ってきた真理は、現代においても新しい光を放っています。

イエスの血は、ただ霊的な救いの象徴ではなく、命を生み出し続ける根源そのものです。

血を通して肉体も霊も養われる――これが、聖書と千島・森下学説が一致して示している生命の奥義です。